La lussatite de Lussat, Puy-de-Dôme, France

La lussatite, une variété microcristalline de silice, a été identifiée pour la première fois en 1890 par E. Mallard dans le gisement de bitume situé près du village de Lussat, dans le Puy-de-Dôme, France. Ce site, aujourd’hui disparu, représente un épisode marquant de l’histoire de la minéralogie française. La lussatite est aujourd’hui reconnue comme une opale-CT, c’est-à-dire une combinaison désordonnée de cristobalite et de tridymite, deux polymorphes de la silice.

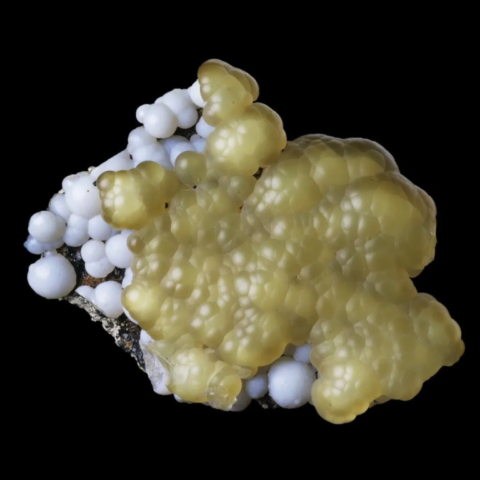

Photo de droite : Perles de lussatite et calcédoine jaune sur wakite bitumineuse de Lussat, Puy-de-Dôme, France © Rémi Bornet

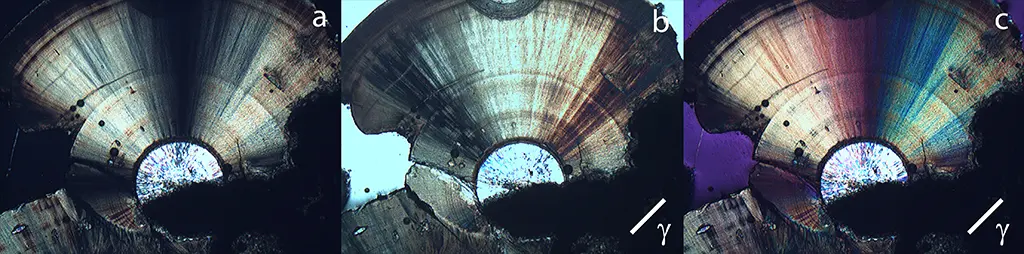

Les observations initiales de Mallard (1890)

E. Mallard observe que la lussatite se présente sous forme de sphérules au sein du gisement de bitume de Lussat. En étudiant des lames minces, il remarque une structure fibreuse et des propriétés optiques distinctives :

Une biréfringence très faible, apparaissant noire à grise du premier ordre.

Une extinction droite.

Un signe optique d’allongement positif.

La densité de la lussatite est mesurée à 2,04 grâce à une liqueur dense, et son indice moyen de réfraction atteint 1,446. Mallard note que cette substance n’est jamais totalement pure et est toujours accompagnée de silice amorphe, alors appelée "opale".

Les avancées scientifiques de Novák (1932)

En 1932, J. Novák utilise la diffraction des rayons X pour caractériser davantage la lussatite. Il la décrit comme une "calcédoine cristobalitique", composée approximativement de :

30 % de cristobalite β (haute température).

70 % de cristobalite α (basse température).

Cette découverte renforce l’idée que la lussatite représente une variété complexe de silice cristalline.

Réinterprétation moderne : l’opale-CT

Des recherches plus récentes, notamment celles de Flörke (1991) et rapportées par Graetsch (1994), ont permis de redéfinir la lussatite comme une opale-CT. Ce terme désigne un mélange désordonné de fibres de cristobalite et de tridymite. Ces deux minéraux, stables à haute température, apparaissent dans des formes désordonnées dans des contextes de basse température, comme les silex ou certaines opales.

Le gisement de Lussat : un patrimoine disparu

Considéré comme la localité-type pour cette variété de silice, le gisement de Lussat a été détruit en 1969, il n’en reste quasiment rien aujourd’hui. Il s’agissait d’une carrière à ciel ouvert située à l’est du village de Lussat dans un appareil volcanique constitué d’une brèche très riche en bitume (wakite bitumineuse). La lussatite de ce gisement se présentait sous forme de petites perles opalescentes de couleur bleutée ou jaune, de très belle qualité. Bien qu’un affleurement difficile d’accès subsiste, il est actuellement quasiment impossible d’en trouver sur le terrain.

Conclusion

Bien que le gisement de Lussat n’existe plus aujourd’hui, la découverte de la lussatite reste un épisode marquant dans l’étude de la silice. De ses observations initiales par Mallard à sa réinterprétation comme opale-CT, ce minéral illustre l’évolution des connaissances scientifiques et l’importance des recherches interdisciplinaires en minéralogie.

Références :

BORNET, R. (2009). La lussatite, une variété microcristalline de silice. TER Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.

Collectif. (2015). La lussatite, l’opale d’Auvergne et autres trésors de la Limagne (Puy-de-Dôme). Hors-série n°21 de la revue Le Règne Minéral. Éditions du Piat, 84 pages

FLÖRKE, O. W., GRAETSCH, H., MARTIN, B., RÖLLER, K., WIRTH, R., (1991). - Nomenclature of micro- and non-crystalline silica minerals, based on structure and microstructure, Neues Jahrbuch Miner. Abh., 163, pp. 19-42.

GRAETSCH, H., (1994). - Structural characteristics of opaline and microcrystalline silica minerals. Silica : physical behaviour, geochimistery and materials applications. Edité par Heaney P. J., Prewitt C. T., et Gibbs G. U., pp. 209-232.

Mallard, E. (1890). Sur la lussatite, nouvelle variété minérale critallisée de silice. Bulletin de la Société française de Minéralogie, tome n°13, pp. 63-66.

NOVÁK, J. (1932) Cristobalite from Serpentines of West Moravia. Publication de la Faculté des Sciences de l'Université de Masaryk, n°155, pp. 3-9.