Le jeu de couleurs des opales

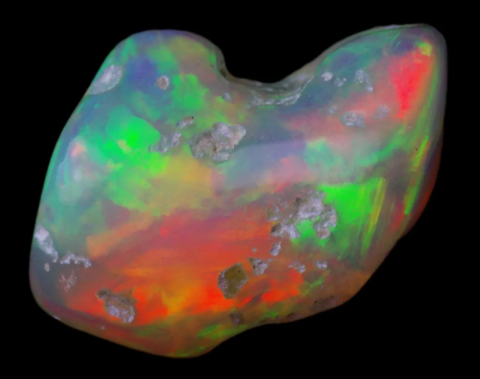

Les opales précieuses fascinent par leur jeu de couleurs vivant et changeant, phénomène unique en gemmologie. Ce phénomène n'est pas causé par des pigments ou des impuretés chimiques, mais par une interaction physique entre la lumière et la structure interne de la pierre. Cet article explore en détail le processus d'interférence qui en est responsable.

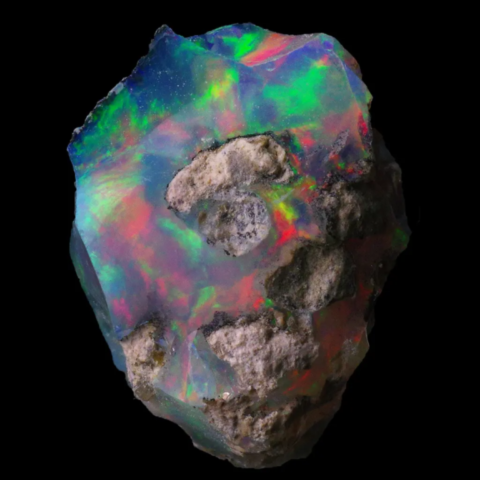

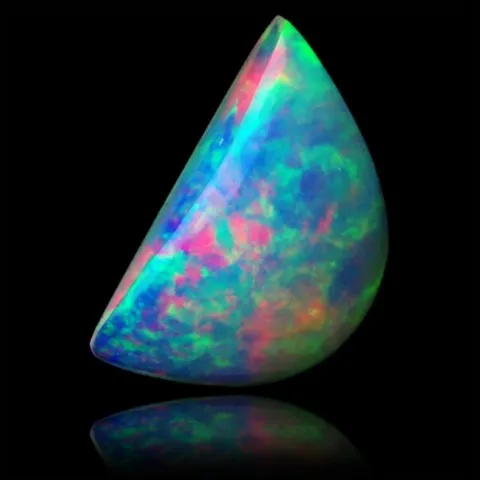

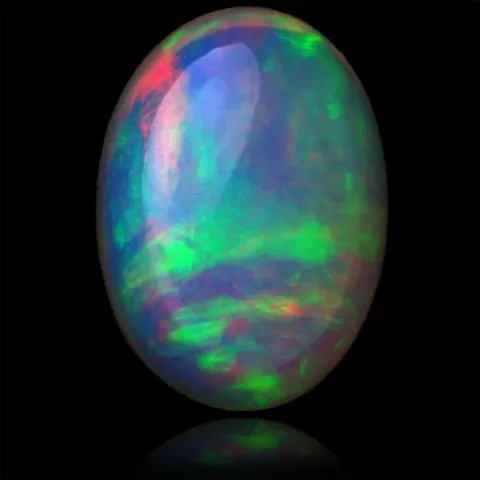

Photo : Opale de Welo, Ethiopie © Rémi Bornet

La structure des opales précieuses

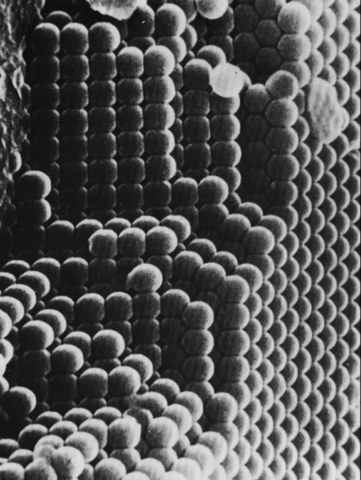

L'opale est une forme amorphe de silice hydratée (SiO2·nH2O). Contrairement au quartz, elle ne possède pas de structure cristalline ordonnée. Cependant, certaines opales précieuses présentent une disposition extrêmement régulière de minuscules sphères de silice, organisées en réseaux tridimensionnels et dont le diamètre varie entre environ 150 et 300 nanomètres. Ces sphères, toutes de taille presque identique, se déposent naturellement au fil du temps dans des cavités ou des fractures, formant des empilements réguliers analogues à des réseaux cristallins. Cette disposition tridimensionnelle constitue ce que l'on appelle un cristal photonique, c'est-à-dire une structure dans laquelle l'indice de réfraction change périodiquement. Ce type de réseau interagit avec la lumière de manière particulière, permettant la diffraction et l’interférence de certaines longueurs d’onde. L’alternance entre les sphères de silice et les espaces interstitiels, souvent remplis d’eau, engendre une modulation optique régulière capable de décomposer la lumière blanche en couleurs distinctes.

Photo : Image MEB de sphères de silice organisées d'une opale précieuse

Le phénomène d'interférence lumineuse

La lumière blanche, qui contient toutes les couleurs visibles, pénètre dans une opale précieuse et rencontre son réseau régulier de minuscules sphères de silice, bien ordonnées comme des billes empilées en couches. À chaque interface entre ces sphères et les fines couches d’eau qui les séparent, une partie de la lumière est réfléchie, tandis qu’une autre continue son chemin à travers la structure.

Les rayons réfléchis peuvent interférer entre eux selon la différence de distance qu’ils ont parcourue à l’intérieur de la pierre. Si cette différence correspond à un multiple entier de la longueur d’onde (λ) de la lumière, les ondes se renforcent mutuellement : c’est l’interférence constructive, qui rend cette couleur visible et brillante à nos yeux. Si au contraire elles sont décalées (en opposition de phase), elles s’annulent partiellement ou totalement, c'est ce que l'on appelle les interférences destructives.

Ce phénomène est décrit par la loi de Bragg : nλ = 2d sinθ

où :

- λ = longueur d’onde de la lumière (la couleur)

- d = distance entre les plans formés par les sphères

- θ = angle d’incidence de la lumière

Schéma d'une interférence constructive régissant le jeu de couleurs des opales précieuses.

La loi de Bragg découle de la trigonométrie simple en considérant la réflexion des ondes lumineuses sur des plans de sphères de silice parallèles : l’angle d’incidence θ forme un triangle rectangle avec l'espacement d entre les plans. En appliquant sin(θ) = côté opposé / hypoténuse, on montre que la différence de trajet entre deux rayons réfléchis vaut 2dsin(θ), ce qui conduit à la condition d’interférence constructive : nλ=2dsin(θ).

Exemple :

Prenons un exemple concret : supposons que les sphères de silice aient un diamètre de 300 nanomètres (nm). Cela signifie que la distance entre les plans est environ 300 nm. Si la lumière arrive sous un angle particulier, disons 30°, la longueur d’onde renforcée (selon la loi de Bragg) peut être calculée :

λ ≈ 2 × 300 nm × sin30° ≈ 2 × 300 nm × 0,5 ≈ 300 nm.

Or, 300 nm correspond à l’ultraviolet, que l’œil ne voit pas. Mais en changeant légèrement l’angle (par exemple, en bougeant la pierre), ou en tenant compte d’interférences d’ordre supérieur (n = 2, 3…), on atteint des longueurs d’onde visibles comme 600 nm (rouge orangé) ou 450 nm (bleu).

En résumé, chaque fois qu’on incline ou qu’on tourne l’opale, on change l’angle θ, ce qui modifie les couleurs visibles. C’est ce qui crée ce jeu de couleurs mouvant et changeant, caractéristique des opales précieuses : une merveille de diffraction lumineuse révélée par une organisation microscopique parfaitement naturelle.

Taille des sphères et couleurs observées

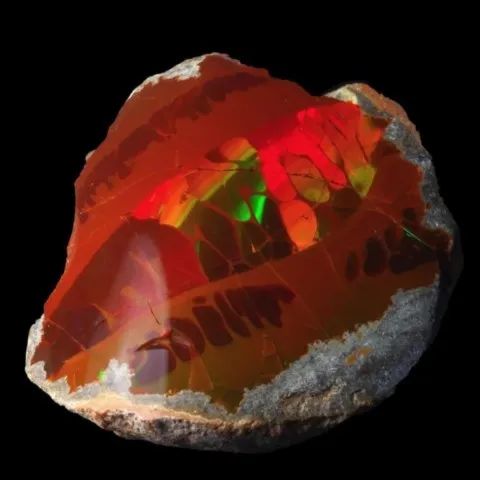

La couleur observée dépend directement du diamètre des sphères de silice. Plus ces sphères sont petites, plus elles favorisent la diffraction des courtes longueurs d’onde, ce qui correspond aux teintes bleues ou violettes. Lorsque les sphères ont un diamètre intermédiaire, ce sont plutôt les verts et les jaunes qui apparaissent, tandis que les sphères plus grandes permettent la diffraction des rouges et des orangés. On comprend alors pourquoi les opales présentant des éclats rouges sont considérées comme les plus rares et les plus précieuses. À l'inverse, une opale dont les sphères sont trop petites ou mal agencées offrira un spectre limité, dominé par les bleus ou les verts, voire aucun jeu de couleurs si la structure est trop désorganisée. L’intensité et la diversité des couleurs sont donc directement liées à la taille, à l’homogénéité et à la régularité du réseau de sphères.

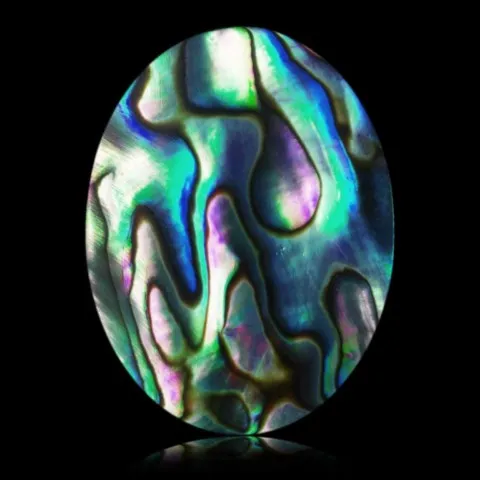

Comparaisons naturelles : des structures photoniques ailleurs

Ce phénomène de coloration par structure périodique, que l’on appelle coloration structurale, se retrouve dans d'autres merveilles de la nature. Les ailes du papillon morpho, par exemple, présentent des microstructures de kératine disposées en couches régulières qui provoquent des interférences lumineuses similaires à celles des opales, produisant un bleu éclatant sans le moindre pigment. Les plumes du paon sont elles aussi structurées de manière à réfléchir certaines longueurs d’onde selon l’angle de vue. Dans le monde marin, la nacre tapissant l’intérieur des coquilles, comme celles des ormeaux ou des bénitiers, est formée de fines couches alternées de carbonate de calcium et de matière organique. Ces empilements réguliers créent un miroitement irisé résultant d’interférences multiples. Dans tous ces cas, la couleur est produite par la physique des surfaces et non par la chimie des matériaux. Cela souligne combien les opales partagent une parenté fascinante avec d’autres systèmes naturels où la lumière est sculptée par la matière pour produire des effets visuels spectaculaires.

Opales communes vs opales précieuses

Il est essentiel de distinguer les opales précieuses, qui présentent un jeu de couleurs intense, des opales dites communes qui en sont dépourvues. Bien que leur composition chimique soit identique, les opales communes n’ont pas cette organisation ordonnée de sphères à l’échelle nanométrique. Leurs sphères sont de tailles variables et distribuées de manière aléatoire, ce qui empêche toute diffraction cohérente de la lumière. En l’absence de structure périodique, il n’y a pas d’interférence constructive et donc pas de couleurs éclatantes. Visuellement, ces opales communes apparaissent opaques, laiteuses ou simplement translucides, sans l’effet irisé typique. Cela montre clairement que le phénomène n’est pas une question de substance, mais d’architecture microscopique. L’agencement des sphères est la clé du spectacle lumineux offert par les opales précieuses.

Opales synthétiques et imitations

L’homme a réussi à reproduire le jeu de couleurs des opales en laboratoire en créant des opales synthétiques. Celles-ci sont obtenues par dépôt sous pression de sphères de silice calibrées qui imitent fidèlement l’agencement naturel. Les opales synthétiques peuvent être très convaincantes, mais elles présentent souvent des caractéristiques distinctives. Les sphères sont en général parfaitement régulières et agencées sans défauts, ce qui donne des motifs géométriques parfois trop parfaits. Le jeu de couleurs peut alors sembler trop uniforme ou présenter une texture en peau de serpent typique sous magnification, ou encore columnaire. Quant aux imitations en plastique ou en verre, elles n’ont qu’une apparence superficielle trompeuse sans structure interne ordonnée et produisent des effets optiques sans profondeur. Bien qu’utilisées en bijouterie pour leur coût moindre, elles ne présentent pas la richesse optique ni la valeur des véritables opales naturelles.

Conclusion

Les jeux de couleurs qui font la renommée des opales précieuses résultent d’un phénomène physique d’interférence lumineuse produit par l’agencement régulier de sphères de silice à l’échelle nanométrique. La lumière blanche y est diffractée et recombinée selon des lois précises, révélant un éventail de couleurs qui changent avec le moindre mouvement. L’opale devient ainsi un exemple remarquable de la beauté née de l’ordre naturel, où la science et l’esthétique se rejoignent pour créer une pierre à la fois mystérieuse et haute en couleurs.