La géologie de la Chaîne des Puys - France

Située au cœur du Massif central, la Chaîne des Puys est un alignement de volcans monogéniques d'âges compris entre 6 900 ans et 95 000 ans. Elle constitue un laboratoire naturel exceptionnel pour l'étude du volcanisme continental et de la tectonique associée à l'extension d'un rift intracontinental. Ce paysage unique, modelé par des milliers d'années d'activité volcanique, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018. Cet article explore les différents types de volcanisme qui s'y manifestent, le contexte géodynamique qui a conduit à sa formation, ainsi que les raisons de son classement au patrimoine mondial.

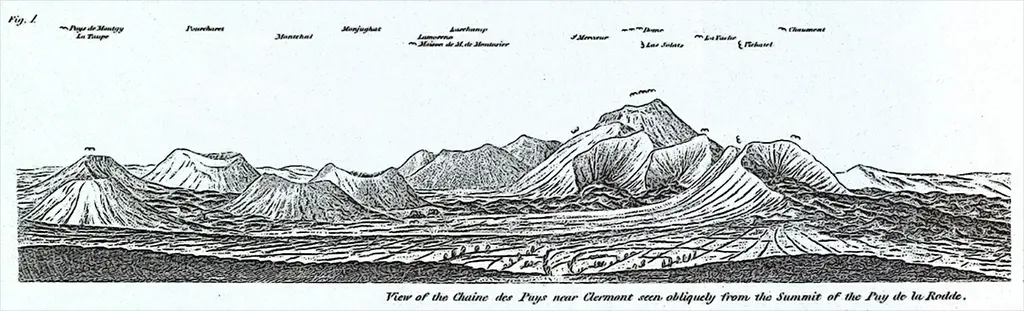

Photo : Panorama de la partie centrale de la Chaîne des Puys depuis le Puy des Gouttes © Rémi Bornet

Un peu d'histoire :

La Chaîne des Puys, située en Auvergne, a joué un rôle fondamental dans les débats scientifiques des XVIIIème et XIXème siècles sur la formation de la Terre et l'origine des roches volcaniques. À cette époque, la géologie était encore une science naissante, et deux théories opposées s'affrontaient avec ferveur : le neptunisme, défendu par Abraham Gottlob Werner, et le plutonisme, initié par James Hutton.

Le neptunisme, inspiré par l'observation des strates rocheuses, postulait que toutes les roches, y compris les basaltes, s’étaient formées par précipitation de minéraux dans un océan primitif qui aurait recouvert la Terre. Selon Werner et ses disciples, ces roches seraient des dépôts sédimentaires ou, dans certains cas, le produit de la combustion de matières organiques enfouies sous terre. Cette vision excluait toute origine volcanique aux basaltes, considérés comme d’anciens sédiments marins transformés par des processus chimiques.

En opposition, le plutonisme, développé par James Hutton dans son ouvrage Theory of the Earth, avançait que la chaleur interne de la Terre jouait un rôle clé dans la formation des roches. Pour Hutton et ses partisans, le basalte résultait de l’éruption de magma issu des profondeurs terrestres, un phénomène encore actif à travers les volcans contemporains. Il voyait ces formations comme des preuves que la Terre était un système dynamique, en constante évolution, et non une simple accumulation de dépôts anciens.

Dans ce contexte de controverse, les volcans éteints d'Auvergne, et en particulier ceux de la Chaîne des Puys, devinrent un terrain d'étude privilégié pour départager ces deux visions du monde. Dès 1752, le naturaliste Jean-Étienne Guettard fut le premier à identifier la nature volcanique de la région en repérant la présence de formations basaltiques similaires à celles observées sur des volcans actifs. Cette hypothèse fut approfondie par Nicolas Desmarest en 1771, qui démontra avec précision que les basaltes d’Auvergne provenaient d’anciennes coulées de lave. Il apporta des preuves irréfutables, notamment l'observation de sols brûlés sous les coulées, ainsi que la continuité latérale entre les basaltes en colonnes et les scories superficielles des mêmes laves.

Ces découvertes mirent en difficulté le neptunisme, mais la bataille intellectuelle ne s’arrêta pas là. Des figures comme Montlosier, fervent défenseur du plutonisme, parcoururent la région et invitèrent même des géologues neptunistes à venir constater les faits sur place. L’un des arguments majeurs avancés par les partisans du plutonisme était la ressemblance frappante entre les volcans d’Auvergne et ceux encore actifs en Italie ou en Islande, où la genèse des basaltes ne faisait aucun doute. De son côté, Déodat de Dolomieu, géologue et volcanologue français, tira des conclusions similaires en s’appuyant sur ses observations des volcans siciliens et italiens. Il postula l’existence d’un matériau chaud et visqueux sous la croûte terrestre, capable de donner naissance aux basaltes par solidification après éruption.

La controverse entre neptunistes et plutonistes dura plusieurs décennies, animée par des débats enflammés et des joutes verbales qui témoignaient de l'importance de ces questions pour la compréhension de l’histoire de la Terre. Avec la publication des premiers traités de volcanologie, la théorie neptuniste perdit progressivement du terrain. Les observations accumulées en Auvergne et ailleurs finirent par imposer l'idée que les basaltes étaient bien d'origine magmatique, mettant ainsi fin à une querelle scientifique qui avait divisé la communauté géologique.

Formation et contexte géodynamique :

Le bassin de la Limagne a évolué sous l’effet de la surrection progressive du Massif central et de l’érosion qui a dégagé les dépôts sédimentaires. Aujourd’hui, il présente un relief contrasté entre la plaine de la Limagne, où subsistent des dépôts lacustres et fluviatiles, et les reliefs volcaniques de la Chaîne des Puys qui dominent à l’ouest.

Rift actif ou passif ?

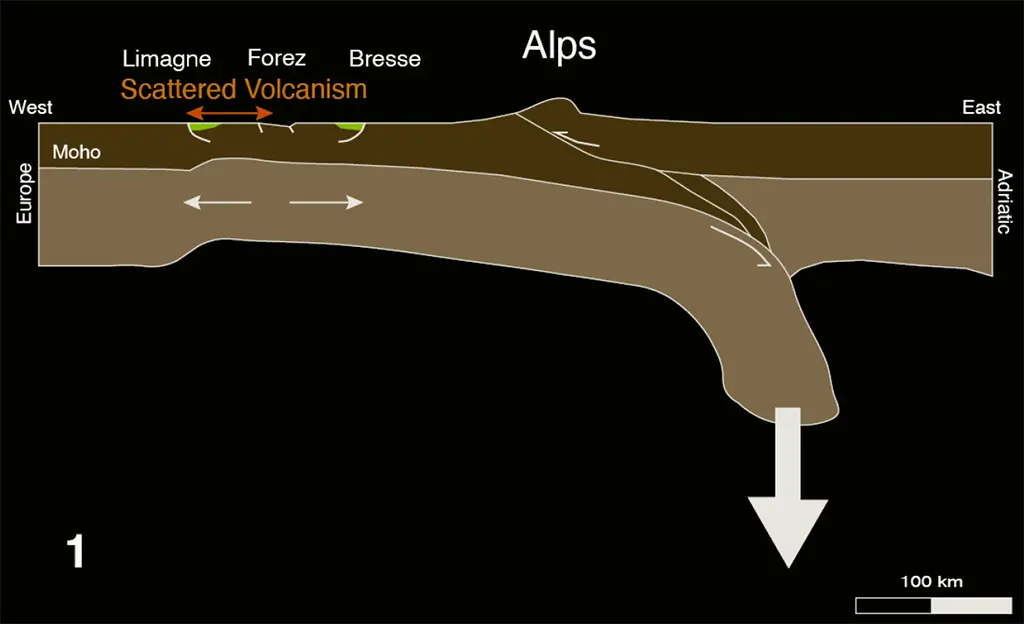

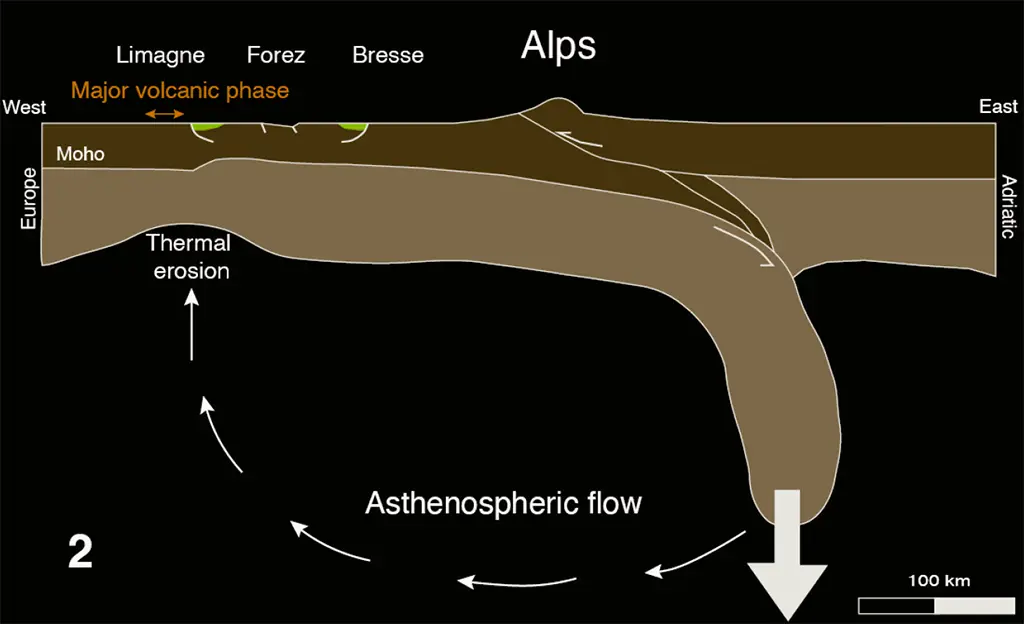

Deux théories principales expliquent l'origine du rift Ouest-Européen et la formation de la Limagne :

- Le modèle du rift actif suppose qu'un panache mantellique chaud est monté sous la région, provoquant un bombement de la croûte avant son effondrement en graben. Cette hypothèse est soutenue par la présence d’anomalies thermiques sous le Massif central, suggérant un apport mantellique important. La formation de la racine lithosphérique sous les Alpes aurait joué un rôle dans l’orientation de ce panache, en induisant des mouvements mantelliques complexes. Cependant, il n'y a pas de remontée directe de magma depuis ce panache. Au lieu de cela, l’extension tectonique provoquée par l’effondrement du bombement entraîne une décompression adiabatique du manteau supérieur (sans apport de chaleur), ce qui favorise la fusion partielle des péridotites et la génération du magma à l’origine des éruptions de la Chaîne des Puys.

- Le modèle du rift passif suggère que c'est la compression alpine qui a entraîné un étirement de la croûte à l'ouest, favorisant la formation de la Limagne par effondrement gravitaire. Cette théorie repose sur le fait que l'extension s'est produite en réponse à des forces tectoniques plus larges, et non à une remontée de matériel chaud. Dans ce cadre, le volcanisme de la Chaîne des Puys serait une conséquence secondaire de la décompression lithosphérique et de la fusion du manteau sous-jacent.

Les différents types de volcanisme :

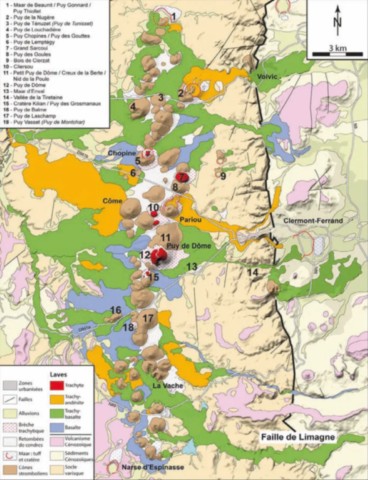

La Chaîne des Puys se distingue par la grande diversité de ses formes volcaniques. Les volcans qui la composent sont monogéniques, ce qui signifie qu’ils n’ont connu qu’une seule éruption, contrairement aux stratovolcans comme le Plomb du Cantal, qui résultent de multiples éruptions successives. Cette différence met en évidence la variabilité du magma. Ces structures volcaniques illustrent l'évolution géologique de la région et offrent un éclairage précieux sur les mécanismes du volcanisme intraplaque.

Les cônes stromboliens et leurs coulées de lave :

Les cônes stromboliens sont les formations volcaniques les plus fréquentes dans la Chaîne des Puys. Ils résultent d’éruptions modérées à effusives de magmas basaltiques relativement fluides. Ces éruptions sont caractérisées par la projection de lambeaux de lave incandescents qui retombent autour du point d’émission, formant ainsi un cône de scories.

Ces édifices sont souvent associés à des coulées de lave qui peuvent parcourir plusieurs kilomètres avant de se figer. Ces coulées ont marqué le paysage en créant des plateaux basaltiques et des champs de lave appelés cheires, comme la cheire de Côme. Le puy de Pariou est un exemple emblématique de ce type de volcanisme, avec son cratère bien conservé et son cône symétrique.

L’activité des cônes stromboliens dans la Chaîne des Puys s’étend sur plusieurs milliers d’années, avec des phases d’éruptions répétées qui ont contribué à la structuration du relief actuel.

Les maars :

Les maars sont des formations volcaniques résultant d’éruptions phréatomagmatiques, c’est-à-dire d’interactions violentes entre le magma et l’eau souterraine. Lorsqu’un magma rencontre une nappe phréatique, la vaporisation soudaine de l’eau provoque une série d’explosions qui fragmentent la roche encaissante et projettent des matériaux volcaniques sur de grandes distances.

Ces explosions creusent un large cratère qui peut ensuite se remplir d’eau et former un lac comme le Gour de Tazenat. Dans la Chaîne des Puys, plusieurs maars témoignent de ce type d’activité volcanique, bien que certains aient été recouverts par des dépôts plus récents ou par des aménagements urbains (maar de Clermont-Ferrand).

Les dômes de lave :

Les dômes de lave sont formés par l’extrusion de magmas très visqueux riches en silice, comme les trachytes. Contrairement aux coulées basaltiques fluides, ces magmas ne s’écoulent que très lentement et ont tendance à s’accumuler autour du point d’émission, formant des édifices massifs et abrupts.

Le puy de Dôme est l’exemple le plus emblématique de ce type de volcanisme dans la région. Son édification s’est déroulée il y a environ 11 000 ans, avec une montée progressive du magma qui a donné naissance à une structure imposante. Ces éruptions peuvent parfois être accompagnées de phases explosives si la pression des gaz piégés devient trop importante, générant des coulées pyroclastiques et des nuées ardentes.

Les dômes de lave sont des témoins précieux des processus de différenciation magmatique qui se produisent dans la croûte terrestre, et ils contribuent à la diversité morphologique de la Chaîne des Puys.

Maar du gour de Tazenat en Février 2023 © Rémi Bornet

Le classement UNESCO : une reconnaissance internationale

L’inscription de la Chaîne des Puys au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2018 marque la reconnaissance de son importance géologique et scientifique. Ce classement repose sur plusieurs critères qui soulignent l’unicité et la valeur pédagogique de ce site.

Une illustration exceptionnelle du rifting continental :

La Chaîne des Puys et la faille de Limagne constituent un exemple remarquable du processus d’amincissement de la croûte terrestre au sein d’un rift intracontinental. Ce site permet d’observer les interactions entre tectonique et volcanisme à une échelle réduite mais représentative des grands systèmes de rifting.

L’alignement des volcans, la diversité des formes éruptives et la relation avec la faille de Limagne offrent un modèle unique pour comprendre la dynamique des zones de divergence continentale. De nombreux chercheurs utilisent la Chaîne des Puys comme terrain d’étude pour mieux appréhender les processus en jeu dans des contextes similaires à travers le monde.

Un paysage volcanique d’exception :

Outre son intérêt scientifique, la Chaîne des Puys est un site naturel d’une beauté remarquable. Les reliefs volcaniques, bien préservés, présentent une variété de formes et de couleurs qui en font un paysage unique en Europe. Les visiteurs peuvent observer des cratères bien conservés, des champs de lave spectaculaires et des dômes majestueux, témoignant de la richesse géologique du site.

La valorisation de ce patrimoine passe par le développement d’un tourisme responsable, associant découverte du volcanisme et préservation de l’environnement. Des structures comme Vulcania, le Puy de Dôme ou encore le Volcan de Lemptégy accueillent chaque année des centaines de milliers de visiteurs, contribuant ainsi à la diffusion des connaissances sur la géologie et la volcanologie.

Un laboratoire naturel pour les sciences de la Terre :

La Chaîne des Puys est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs en géosciences. Les études menées sur ce site permettent d’explorer des questions fondamentales sur la formation des volcans, l’évolution des rifts et les mécanismes de l’activité magmatique.

Les données collectées servent non seulement à améliorer la compréhension du volcanisme, mais aussi à affiner les modèles de surveillance des zones volcaniques actives à travers le monde. Le suivi de l’activité sismique et thermique dans la région contribue à la prévention des risques naturels et au développement de stratégies de gestion durable du territoire.

Conclusion

La Chaîne des Puys est un site géologique d’exception, qui offre un témoignage unique sur les processus volcaniques et tectoniques en milieu continental. Son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO souligne l’importance de sa préservation et de sa valorisation.

Ce paysage, façonné par des millénaires d’activité volcanique, constitue un terrain d’étude privilégié pour les scientifiques et un lieu de découverte fascinant pour le grand public. Entre conservation et accessibilité, l’enjeu est aujourd’hui de concilier la protection de ce patrimoine naturel avec son rôle éducatif et touristique, afin de transmettre aux générations futures un site d’une valeur inestimable.

Références :

MERLE et al. (2023) : "The UNESCO World Heritage Site of the Chaîne des Puys–Limagne Fault Tectonic Arena (Auvergne, France)", Geosciences, 13(198).

PORTAL et al. (2016) : "Cent ans de géophysique éclairent la Chaîne des Puys", Revue d'Auvergne