La Mine des Clausis, St-Véran, Hautes-Alpes, France

La mine des Clausis, nichée dans les majestueuses montagnes du Queyras, est bien plus qu’un simple vestige minier. Elle raconte une histoire géologique et humaine qui s’étend sur des millions d’années, depuis la formation de la croûte océanique jusqu’aux efforts des hommes pour exploiter ses richesses naturelles. Ce site unique, à la croisée des sciences de la Terre et de l’histoire industrielle, offre une opportunité exceptionnelle de comprendre les processus géologiques complexes qui ont façonné les Alpes et les défis rencontrés par les mineurs à travers les siècles.

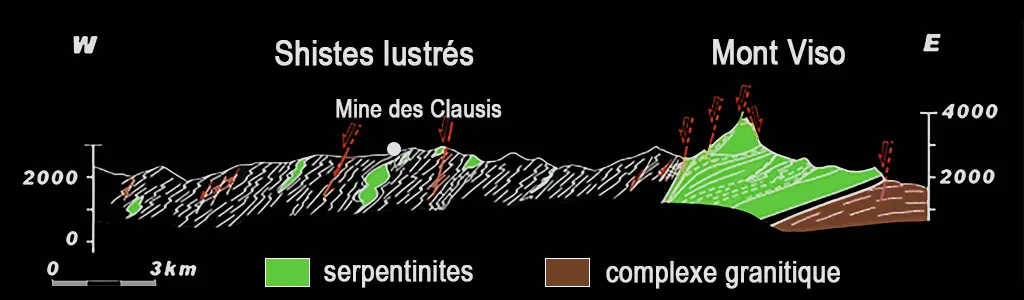

La mine des Clausis, située au cœur du Queyras, dans les Hautes-Alpes, s’inscrit dans un cadre géologique exceptionnel. Elle est localisée dans la zone piémontaise des Alpes, une région formée par la collision des plaques africaine et eurasienne et caractérisée par des vestiges de l’ancienne croûte océanique de la Téthys. Cet océan, qui existait il y a environ 150 millions d’années, a laissé des traces tangibles sous forme de roches ophiolitiques, aujourd’hui exhumées.

Les formations géologiques autour de la mine sont principalement constituées de serpentinites, de chloritoschistes, de calcschistes et de cipolins. Ces roches aujourd'hui intensément déformées et métamorphisées, ont subi un passé marqué par un hydrothermalisme océanique actif. Ce processus, similaire à ce que l’on observe aujourd’hui au niveau des dorsales médio-océaniques, implique une interaction entre l’eau de mer et les roches ultrabasiques du manteau terrestre. Ces circulations hydrothermales ont permis l'enrichissement de la croûte océanique en métaux tels que le cuivre ou le fer.

Ensuite, lors de la formation des Alpes, les roches de la lithosphère océanique ont subi un métamorphisme de haute pression et des déformations tectoniques complexes. Les failles, plis et autres structures tectoniques générées lors de cette orogenèse ont joué un rôle crucial dans la mobilisation et la concentration des fluides minéralisateurs. Ces fluides, riches en cuivre et autres métaux, se sont infiltrés dans les fractures des roches pour former les lentilles minéralisées stratiformes au contact entre les serpentinites et les schistes calcaires qui caractérisent le gisement des Clausis.

Ce contexte géologique fait des Clausis un site d’étude exceptionnel pour comprendre les processus de formation des gisements métalliques dans des environnements ophiolitiques métamorphisés. Il illustre également l’histoire complexe des Alpes, où se mêlent héritages océaniques et transformations liées à la collision continentale.

Les minéraux de la Mine des Clausis

Le gisement des Clausis est célèbre pour sa richesse en minéraux cuprifères. Les minéraux principaux comprennent :

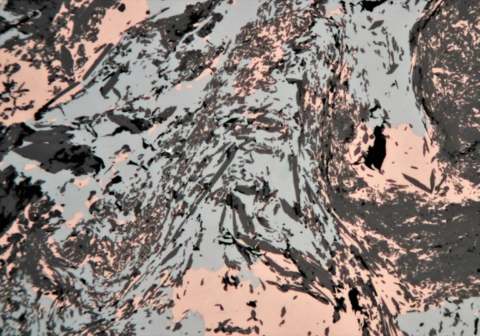

La bornite (Cu5FeS4) : minéral noir à gris bleuté sombre, qui après analyse au microcope métallographique révèle que les échantillons sont en réalité des mélanges fortement foliés et plissés de bornite, de sphalérite et de glaucophane avec quelques rares inclusions de galène.

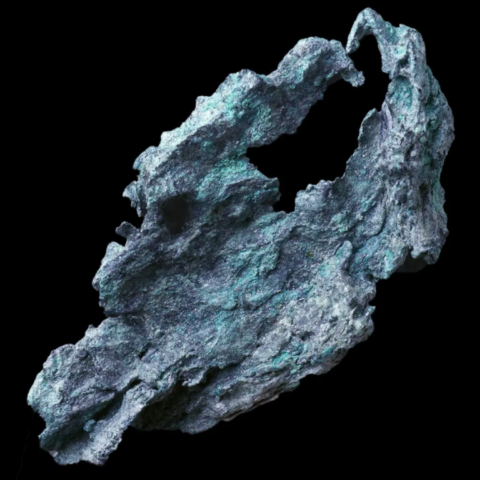

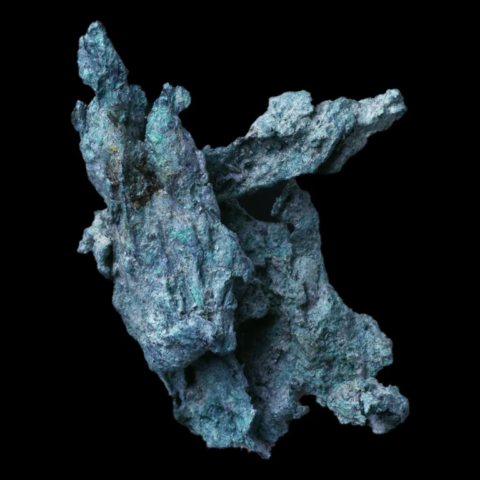

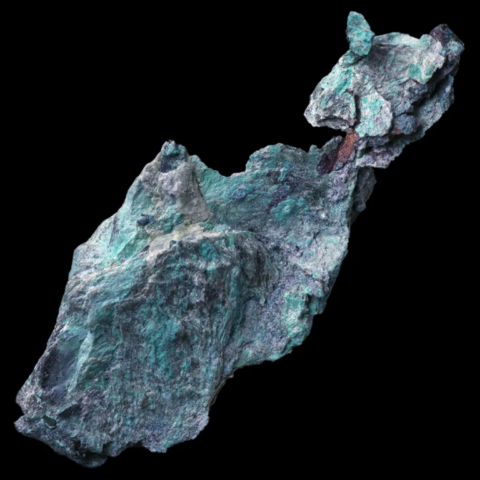

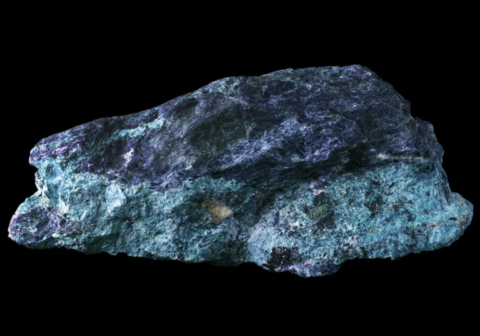

Le cuivre natif (Cu) : présent sous forme de lentilles, de masses ou de fines veines avec la plupart du temps une pellicule d'oxydation vert de gris.

Ces minéraux sont souvent associés à des gangues de chloritoschistes et de calcschistes. Des minéraux secondaires, tels que la malachite et l’azurite, se forment en surface par altération des sulfures primaires. Ces phases d’oxydation donnent au site ses couleurs vives caractéristiques, avec des teintes vertes et bleues qui contrastent avec les roches sombres environnantes.

Aujourd'hui le site est classé, il est totalement interdit de prélever des roches ou des minéraux, les échantillons présentés sont tous issus d'anciennes collections.

Histoire de l’exploitation minière

L’exploitation des Clausis remonte probablement à la protohistoire, comme en témoignent des traces de fonte de cuivre et des outils rudimentaires découverts dans la région. Durant l’Antiquité, les gisements du Queyras ont pu servir de sources locales pour la production de bronze.

La redécouverte de la mine des Clausis remonte à 1843, lorsque des géologues locaux, dont l'agent du service des mines Albert, entreprennent les premières observations systématiques. Cette période marque le début d’une exploitation plus organisée, bien que rudimentaire au départ. Les premières concessions modernes sont attribuées au début du XXème siècle, avec une intensification progressive entre 1901 et 1950.

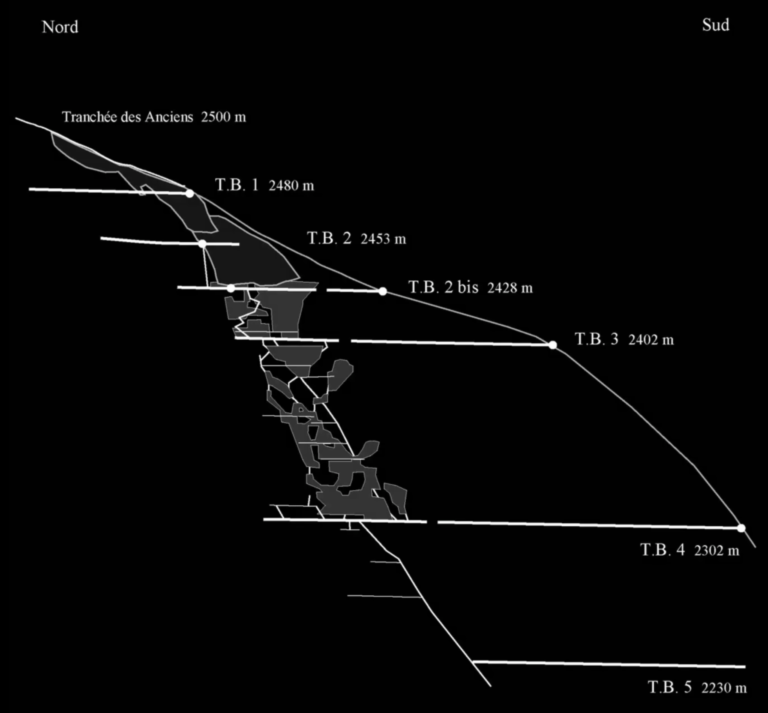

Le site, caractérisé par son altitude élevée et son accès difficile, représente un défi logistique important. Pour surmonter ces contraintes, des infrastructures spécifiques sont mises en place, notamment des travers-bancs creusés à différents niveaux pour atteindre les lentilles minéralisées. Les cinq travers-bancs principaux, numérotés 1 à 5, permettent d’extraire le minerai en suivant les veines de bornite. Les galeries s’étendent sur plusieurs centaines de mètres, reliant les zones d’extraction aux espaces de stockage et aux haldes. Des puits verticaux, désormais en partie effondrés, étaient utilisés pour transporter le minerai depuis les niveaux supérieurs vers les zones de tri et de stockage.

Les tranchées à ciel ouvert sont également exploitées dans les zones où les lentilles de minerai affleurent. Ce type d’extraction, bien que plus économique, présente des défis considérables en raison des conditions climatiques rigoureuses. Les hivers alpins, avec leurs températures négatives et leurs fortes chutes de neige, rendaient le travail extrêmement difficile et nécessitaient l’arrêt des activités pendant plusieurs mois chaque année.

Malgré ces contraintes, la mine atteint son apogée dans les années 1930. Durant cette période, des équipes de dizaines d’ouvriers, souvent recrutés localement, se relayaient pour extraire et traiter le minerai. La production annuelle pouvait atteindre plusieurs centaines de tonnes, avec un total d’environ 3 286 tonnes de minerai riche en cuivre extraites pendant toute la durée d’exploitation moderne.

L’organisation industrielle autour de la mine incluait des laveries où le minerai était partiellement purifié, des ateliers pour la maintenance des outils et des machines, ainsi que des habitations temporaires pour les ouvriers. Ces installations, bien que rudimentaires, témoignent d’un effort important pour surmonter les défis logistiques imposés par le site isolé.

Cependant, à partir des années 1950, la mine subit un déclin progressif. La concurrence internationale, marquée par l’essor des grandes exploitations minières en Amérique du Sud et en Afrique, réduit la rentabilité des petites mines alpines. De plus, l’épuisement progressif des lentilles accessibles et la montée des coûts d’exploitation en haute altitude rendent l’activité économiquement insoutenable. En 1961, la mine des Clausis ferme définitivement ses portes, marquant la fin d’une époque pour la région.

Aujourd’hui, les vestiges de cette période d’activité intense subsistent sous forme de galeries abandonnées, de haldes et de bâtiments en ruine. Ces structures, bien qu’en mauvais état, offrent un aperçu précieux de l’histoire industrielle de la région et attirent encore les passionnés de minéralogie et les amateurs de patrimoine industriel.

Conclusion

Malgré ces défis, la mine des Clausis reste un témoin unique de l’histoire géologique et humaine de la région. Les initiatives locales visant à valoriser ce patrimoine, notamment par des visites guidées et des projets de conservation, contribuent à maintenir l’intérêt pour ce site exceptionnel.

En conclusion, la mine des Clausis offre un exemple fascinant de l’interaction entre les sciences de la Terre et les activités humaines. Sa richesse géologique, son histoire minière et ses paysages alpins en font un lieu incontournable pour les passionnés de minéralogie et de géologie. Pour les générations futures, il est essentiel de préserver ce trésor patrimonial et scientifique.

Références :

ANCEL, B., CARRE, R., KAMMENTHALER, E. (2006) La mine de cuivre des Clausis à Saint-Véran. Cahiers du Château St-Jean n°2

BOUVIER J.D. (1979) - Le gisement cuprifère de St Véran. Thèse Univ. Genève.78 pp.

FERAUD J. (1997) - Nouvelles données géologiques sur le gisement de Saint-Véran. Rapport BRGM R39901 p. 31-39

Hudson Institute of Mineralogy. (2025). Mindat.org : The mineral database and mineralogy reference.

MARI G. & D. (1979) - La mine de cuivre de Saint Véran. Minéraux & Fossiles, novembre 1979, p. 15-21.

ROUTHIER P. (1946) - Un type particulier de gîte cuprifère associé à des roches vertes : le gîte de Saint-Véran. Etude géologique, pétrographique et métallogénique. Bull. Soc. Fr. Minéral. 69, p. 99-150.